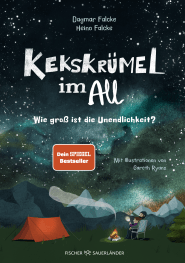

»Kekskrümel im All«: Wie groß ist die Unendlichkeit?

Kostenfreie Zusatzinhalte zum Buch

Hallo, liebe Kinder,

hallo, liebe Erwachsene –

kurz: hallo, liebe Kekskrümel im All!

Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt! Vermutlich seid ihr hier, weil ihr das Buch »Kekskrümel im All. Wie groß ist die Unendlichkeit« gelesen habt. Hier könnt ihr zu jedem Kapitel noch ein paar zusätzliche Bilder und auch Videos finden. Außerdem werden wir hier zeitnah noch ein paar häufig gestellte Fragen beantworten, die junge und alte Leser und Leserinnen unseres Buches hatten.

Weitere Infos und Links

Der Mond

Rotierender Mond

Auf der Erde sehen wir immer nur dieselbe Seite des Monds. Hier zeigt uns eine Kamera auf einem Satelliten, der um den Mond kreist, den ganzen Mond. Die Aufnahmen stammen von der LROC-Kamera (engl. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) auf dem »Lunar Reconnaissance Orbiter« (LRO). ➲ Zum Video von LROC

Die Mondphasen

Weil der Mond sich in ungefähr einem Monat einmal um die Erde bewegt, wird er von der Sonne immer wieder von einer anderen Seite beschienen. Manchmal ist die der Erde zugewandte Seite komplett hell, manchmal komplett dunkel – und manchmal nur zum Teil beschienen, so dass wir eine Sichel sehen. Wir nennen das die Mondphasen. Wie die sich über einen Monat ändern, siehst du in diesem ➲ Video des Europeas Southern Observatory.

Astronaut auf dem Mond mit Mondauto

Es gab tatsächlich mal ein Auto auf den Mond. Die Apollo-Astronauten der NASA haben es dorthin gebracht und sind sogar selbst damit gefahren. ➲ Zum Video auf Wikipedia

Das Mondauto

In diesem ➲ Video auf dem YouTube-Kanal der FAZ erfährst du mehr über das Mondauto.

Kraternamen

Der Mond hat viele Krater. Sie sind durch Einschläge von Asteroiden entstanden. Asteroide sind Felsbrocken, die durch unser Sonnensystem fliegen. Da es auf dem Mond keinen Wind und keinen Regen gibt, der Berge mit der Zeit abschleift, können wir die Einschlagskrater noch immer sehen. Welche Namen sie bekommen haben, lernst du in dieser ➲ Grafik auf Wikimedia Commons.

Babysterne und Sternenstaub

Flammennebel

In der Milchstraße gibt es viele Staubwolken. Sie entstehen, wenn Sterne sterben, und aus ihnen entstehen wieder neue Sterne. Diese Nebel sehen wunderschön aus, wenn man sie fotografiert. ➲ Zur Aufnahme des European Southern Observatory

Kosmisches Riff

In diesem ➲ Hubble-Porträt der NASA sind der riesige rote Nebel (NGC 2014) und sein kleinerer blauer Nachbar (NGC 2020) Teil eines riesigen Sternentstehungsgebiets in der Großen Magellanschen Wolke, einer Satellitengalaxie der Milchstraße, die 163.000 Lichtjahre entfernt ist. Das Bild trägt den Spitznamen »Kosmisches Riff«, weil die Nebel einer Unterwasserwelt ähneln.

Das glitzernde Herzstück von NGC 2014 ist eine Gruppe heller, kräftiger Sterne, die jeweils 10- bis 20-mal so groß sind wie unsere Sonne. Die ultraviolette Strahlung der Sterne heizt das umgebende dichte Gas auf. Die massereichen Sterne setzen auch heftige Winde geladener Teilchen frei, die Gas mit geringerer Dichte wegblasen und so die rechts zu sehenden blasenartigen Strukturen bilden, die Korallen ähneln. Die starken Winde der Sterne treiben Gas und Staub auf die dichtere linke Seite des Nebels, wo sie sich auftürmen und eine Reihe von dunklen, vom Sternenlicht durchfluteten Graten bilden.

Im Gegensatz dazu wurde der scheinbar isolierte blaue Nebel unten links (NGC 2020) von einem einzelnen Mammutstern erzeugt, der 200.000-mal heller ist als unsere Sonne. Das blaue Gas wurde von dem Stern durch eine Reihe eruptiver Ereignisse ausgestoßen, bei denen er einen Teil seiner äußeren Hülle aus Material verlor.

Glühende Sternengeburt

➲ Zur Aufnahme des European Southern Observatory

Bubblenebel

Der Blasennebel hat einen Durchmesser von 7 Lichtjahren – etwa das Anderthalbfache der Entfernung zwischen unserer Sonne und ihrem nächsten stellaren Nachbarn, Alpha Centauri – und befindet sich 7.100 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Kassiopeia.

Der brodelnde Stern, der diesen Nebel bildet, ist 45-mal massereicher als unsere Sonne. Das Gas auf dem Stern wird so heiß, dass es als »stellarer Wind«, der sich mit über 4 Millionen Meilen pro Stunde bewegt, ins All entweicht. Dieser Ausfluss reißt das kalte, interstellare Gas vor sich mit und bildet den äußeren Rand der Blase, ähnlich wie ein Schneepflug Schnee vor sich auftürmt, wenn er sich vorwärts bewegt.

Der Blasennebel wurde 1787 von William Herschel, einem bekannten britischen Astronomen, entdeckt. Er wird durch einen O-Stern aufgeblasen, einem extrem hellen, massereichen und kurzlebigen Stern. Der Stern ist etwa 4 Millionen Jahre alt, und in 10 bis 20 Millionen Jahren wird er wahrscheinlich als Supernova explodieren.

Simulation einer Sternengeburt

Wie aus einer großen Staubwolke ganz viele Sterne entstehen, siehst du in diesem ➲ YouTube-Video des Starforge Projects. Das ist eine Computersimulation. In Wirklichkeit würde dieser Prozess über 10 Millionen Jahre dauern. Die Schwerkraft sorgt dafür, dass sich Teile der Wolke zusammenziehen. Es bilden sich kleine Staubknubbel, die immer heißer werden. Diese Babysterne fangen an zu leuchten. Irgendwann wird es so heiß, dass ein Teil des staubigen Gases mithilfe von Magnetfeldern nach außen geschossen wird. Das sieht aus wie ein Feuerstrahl. Am Ende ist jeder der hellen Punkte eine neue Sonne.

Die Milchstraße und das Schwarze Loch

ESA Tour der Milchstraße

Diese ➲ virtuelle Reise der European Space Agency zeigt die verschiedenen Komponenten, aus denen unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, besteht. Sie enthält etwa zweihundert Milliarden Sterne.

Die Reise beginnt mit dem Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße. Es wird von Sternen umkreist, bevor wir durch das Zentrum zoomen, das etwa zehn Milliarden Sterne beherbergt.

Unsere Milchstraße sieht im Prinzip aus, wie ein Spiegelei, das in der Mitte ein dickes Eidotter und außen das Eiweiss als flache Scheibe hat. In der Milchstraße sind die Sterne in der Mitte in einem dicken Knubbel verteilt - dem ""Bulge"" (ein englisches Wort). Darumherum sind die Sterne in einer relativen dünnen Scheibe zu finden. Diese Sterne sind meist jünger als die Sterne im Bulge.

Erstes Bild eines Schwarzen Lochs

Das erste Bild eines schwarzen Lochs, das in einer Galaxie in 55 Millionen Lichtjahren Entfernung liegt. Weil das Schwarze Loch so weit weg ist, erscheint es am Himmel nicht größer als ein Senfkorn in Amerika. Das Bild wurde mit Radioteleskopen auf der ganze Welt aufgenommen. Zusammen haben die Teleskope die größte Vergrößerung, die ein Teleskop aktuell haben kann. Einer der beiden Autoren des Buches, Heino Falcke, war bei der Aufnahme maßgeblich beteiligt. Die rötliche Farbe selber ist nicht echt, da unsere Augen Radiolicht nicht sehen können. Dafür brauchen wir die Radioteleskope und ihre Empfänger. Der helle Ring zeigt Licht, das vom Schwarzen Loch abgebogen wird. Ein Teil läuft im Kreis um das Schwarze Loch. Der dunkle Fleck in der Mitte ist der Schatten des Schwarzen Lochs. Dort ist das Licht verschwunden und vom Schwarzen Loch verschluckt worden.

➲ Zur Aufnahme beim European Space Observatory

Zoom ins Schwarze Loch mit Radioteleskopen

➲ Zum YouTube-Video von Heino Falcke

Simulation eines Schwarzen Lochs

Das ➲ YouTube-Video des European Space Observatory entstand in der Arbeitsgruppe von Heino Falcke. In Erwartung des ersten Bildes eines schwarzen Lochs entwickelte sein Mitarbeiter Jordy Davelaar sowie weitere Mitstreiter eine Virtual-Reality-Simulation eines dieser faszinierenden astrophysikalischen Objekte. Die Simulation zeigt ein Schwarzes Loch, das von leuchtender Materie umgeben ist. Diese Materie verschwindet wirbelartig im Schwarzen Loch. Durch die extremen Bedingungen wird es zu einem glühenden Plasma. Das emittierte Licht wird durch die starke Schwerkraft des Schwarzen Lochs abgelenkt und verformt.

Galaxien und Sterne

NGC 2276

Die prächtige Spiralgalaxie NGC 2276 sieht auf diesem ➲ Schnappschuss des Hubble-Weltraumteleskops ein wenig schief aus. Normalerweise befindet sich im Zentrum der meisten Spiralgalaxien eine helle Ausbuchtung aus älteren gelblichen Sternen. Doch die Ausbuchtung in NGC 2276 scheint nach links oben versetzt zu sein.

In Wirklichkeit zerrt eine benachbarte Galaxie rechts von NGC 2276 (NGC 2300, hier nicht zu sehen) durch ihre Schwerkraft an ihrer Scheibe aus blauen Sternen und zieht die Sterne auf einer Seite der Galaxie nach außen, so dass das normale Spiegelei-Aussehen der Galaxie verzerrt wird.

Diese Art von "Tauziehen" zwischen Galaxien, die sich nahe genug kommen, um die gegenseitige Anziehungskraft zu spüren, ist im Universum nicht ungewöhnlich. Aber wie bei Schneeflocken sehen keine zwei nahen Begegnungen exakt gleich aus.

Die Spiralgalaxie befindet sich in 120 Millionen Lichtjahren Entfernung im nördlichen Sternbild Cepheus.

Whirlpoolgalaxie

➲ Zur Aufnahme der European Space Agency

Galaxien gibt es in allen verschiedenen Formen und Farben. Die hier sieht aus wie ein Whirlpool. Die anmutigen, gewundenen Arme der majestätischen Spiralgalaxie M51 (NGC 5194) erscheinen wie eine große Wendeltreppe, die sich durch den Weltraum schlängelt. In Wirklichkeit sind es lange Bahnen aus Sternen und Gas, die mit Staub durchsetzt sind.

Das auffälligste Merkmal der Whirlpool-Galaxie sind die beiden gekrümmten Arme. Diese Arme erfüllen in Spiralgalaxien einen wichtigen Zweck. Sie sind Sternentstehungsfabriken, in denen Wasserstoffgas komprimiert wird und Haufen neuer Sterne entstehen. In der Whirlpoolgalaxie beginnt die Sternengeburt mit den dunklen Gaswolken am inneren Rand, sie bewegt sich dann zu den hellen rosafarbenen Sternentstehungsgebieten und endet mit den leuchtend blauen Sternhaufen entlang des äußeren Randes.

Die Whirlpoolgalaxie ist einer der Lieblinge der Astronomie. Sie befindet sich in etwa 25 Millionen Lichtjahren Entfernung im Sternbild Canes Venatici (Die Jagdhunde) und bietet den Astronomen dank der schönen Frontalansicht und der Nähe zur Erde die Möglichkeit, die Struktur und die Sternentstehungsprozesse einer klassischen Spiralgalaxie zu untersuchen.

Galaxiengruppe

➲ Zur Aufnahme der NASA Hubblesite

Auch Galaxien kommen oft in Schwärmen vor, so wie Vögel, die umeinander flattern. Dies ist ein atemberaubender Blick auf eine ungewöhnliche, eng beieinander liegende Ansammlung von fünf Galaxien, die sogenannte Hickson Compact Group 40. Zu dieser Menagerie gehören drei spiralförmige Galaxien, eine elliptische und eine linsenförmige Galaxie. Irgendwie haben sich die Wege dieser verschiedenen Galaxien in ihrer Entwicklung gekreuzt, so dass ein außergewöhnlich dichtes und vielseitiges Galaxiensammelsurium entstanden ist. In einem gemächlichen Gravitationstanz gefangen, ist die gesamte Gruppe so dicht gedrängt, dass sie in eine Region des Weltraums passen könnte, die weniger als doppelt so groß ist wie der Durchmesser der Sternscheibe unserer Milchstraße.

Der Urknall

Weil das Universum sich ausdehnt, werden die Abstände zwischen den Galaxien immer größer. Stell dir vor, du würdest Punkte auf einen Luftballon malen und den Ballon dann aufpusten. Die Punkte würden immer weiter voneinander wegdriften. Probier es doch mal aus! Das ➲ YouTube-Video der European Space Agency zeigt das in einer Animation.

Wie groß ist das Universum?

Das ➲ Video des TNG-Projects zeigt eine Computersimulation eines Teils des Universums nach dem Urknall. Das heiße Gas zieht sich langsam zusammen und bildet die ersten Milchstraßen.

Die Macht der Zehn

Dieses ➲ YouTube-Video zeigt wie groß das Universum wirklich ist. Es fängt auf der Erde an, und wir zoomen immer weiter raus, bis wir fast das ganze Universum sehen. Dies ist natürlich ein Filmtrick, denn so weit können wir nicht fliegen. Mit unseren Teleskopen können wir aber all diese Strukturen sehen und vermessen.

Kleines Astronomielexikon

Dieses Glossar stammt aus: »Licht im Dunkeln: Schwarze Löcher, das Universum und wir« von Heino Falcke und Jörg Römer. 2020 erschienen bei Klett-Cotta. Das Glossar wurde für diese Seite editiert und angepasst. Abgebildet mit freundlicher Genehmigung von Klett-Cotta.

→ Aktive Galaktische Kerne sind die Zentralregion einer Galaxie, die große Strahlungsmengen aussendet. Das Phänomen wird durch superschwere → Schwarze Löcher erklärt.

Rotierende Gasscheibe um ein massereiches Objekt, das wie ein Strudel Magnetfelder und Materie (→ Plasma, Gas oder Staub) zum Zentrum transportiert.

Theorie von Albert Einstein, die den Zusammenhang von Raum, Zeit und Gravitation beschreibt. Masse krümmt den Raum und der gekrümmte Raum bestimmt die Bewegung der Masse und den Lauf der Zeit.

Mittlerer Abstand der Erde zur Sonne – Maßstab der Astronomie. 1 AE = 149 597 870, 700 km.

Bausteine der Materie, aus denen unsere Elemente bestehen. Atome haben schwere positiv geladene Protonen und Neutronen im Kern und eine oder mehrere Schalen leicht negativ geladener Elektronen darum herum.

System von zwei Sternen, die umeinander kreisen. In der Milchstraße befindet sich jeder zweite Stern in einem Doppel- oder Mehrfachsystem. Kollabiert ein Stern zu einem → Schwarzen Loch, kann er den anderen langsam verschlingen und dabei Röntgenstrahlung erzeugen (Röntgen-Doppelstern).

Beschreibt die Verschiebung von Farben/Frequenzen des Lichts aufgrund relativer Bewegung zweier Objekte. Dadurch kann man in der Astronomie Bewegungen entlang der Sichtlinie messen. Weil das Universum sich ausdehnt und alle fernen Galaxien sich von uns wegbewegen, erscheint uns ihr Licht etwas röter. Es ist »rotverschoben«. Dadurch kann man die Ausdehnung des Universums messen.

Bis heute rätselhafte Druckwirkung, die zu einer verschnellten Ausdehnung des Universums führen soll. Ca. 70% der Gesamtenergie des Universums steckt heute in dunkler Energie.

Unbekannte Materieform, deren Existenz nur aus ihrer Gravitationswirkung im Universum abgeleitet wird. Ca. 85% der Gesamtmasse des Universums soll daraus bestehen. Wir können sie nicht sehen, aber wir sehen, dass irgendetwas da ist, was eine große Anziehungskraft hat.

Globales Netzwerk aus Millimeterwellen Radioteleskopen, das das erste Bild eines → Schwarzen Lochs aufnahm.

Masselose Strahlung, die sich im leeren Raum mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Dazu gehört sichtbares Licht, Infrarot- oder Wärmestrahlung, aber auch Mikro- und Radiowellen, sowie Röntgen- und Gammastrahlen. Im Prinzip sind alle diese Strahlungsformen eine Erscheinungsform des Lichtes.

Unsichtbare Grenze im Umfeld eines → Schwarzen Lochs, ab der Materie, Strahlung und jede Information unwiederbringlich ins Schwarze Loch fällt.

→ Planet um einen anderen → Stern als die Sonne.

Zentrum der → Milchstraße, 26 000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

System von Hunderten Milliarden von → Sternen, → Planeten und Gasnebeln, die durch die Schwerkraft zusammengehalten werden und sich um ein Zentrum drehen. Unsere Heimatgalaxie ist die → Milchstraße.

Gegenseitige Anziehungskraft von Massen. In der → allgemeinen Relativitätstheorie durch die Verformung der Raumzeit beschrieben.

Bislang experimentell unbestätigtes Modell des Physikers Stephen Hawking, nach dem → Schwarze Löcher durch Quanteneffekte langsam verdampfen könnten.

Sagt, dass → Galaxien sich aufgrund der Ausdehnung des Universums je schneller von uns wegbewegen, je weiter weg sie sind. Dies kann in Verbindung mit der → Rotverschiebung und der → Spektroskopie zur Abstandsmessung im All verwendet werden.

Gebündelter heißer → Plasmastrom, der von manchen kosmischen Objekten durch Magnetfelder hinausgeschleudert wird. Bei superschweren → Schwarzen Löchern schießt er mit fast Lichtgeschwindigkeit bis zu Millionen → Lichtjahre weit ins All.

→ Schwarzkörperstrahlung aus der Frühphase des Universums als es durchsichtig wurde. Ist im Radio-/Mikrowellenbereich in allen Richtungen am Himmel zu sehen. Wurde c.a. 380 000 Jahre nach dem → Urknall ausgestrahlt und in den 1950er Jahren mithilfe von Radioteleskopen entdeckt.

299 792,458 km/s – ist immer konstant

Abstand den Licht im Vakuum in einem Jahr zurücklegt. Das sind fast 10 Billionen km (das ist eine 10 mit 12 Nullen dahinter).

Elliptische → Riesengalaxie; 55 Mio. → Lichtjahre von der Erde entfernt. Das superschwere → Schwarze Loch in ihrem Zentrum ist das erste, von dem die → EHT-Astronomen ein Bild machen konnten. Wurde von Charles Messier katalogisiert.

Unsere eigene, scheibenförmige Galaxie mit Spiralstruktur. Besteht aus 200-400 Milliarden → Sternen. Die Sonne umkreist das Zentrum der Milchstraße in 200 Millionen Jahre.

Kollabierter ultra-kompakter → Stern, der ungefähr so viel wie die Sonne wiegt, aber nur c.a. 20–25 km im Durchmesser ist und aus Neutronen (s. → Atome) besteht. Steht am Ende der Entwicklung von vielen massereichen Sternen.

Winkelverschiebung von Sternposition am Himmel durch die Bewegung der Erde um die Sonne. Mithilfe der Parallaxe und der → Astronomischen Einheit kann man Entfernungen zu → Sternen messen.

Astronomisches Längenmaß, das etwa 3,26 → Lichtjahren oder 206 000 → Astronomischen Einheiten entspricht. Der Ursprung liegt in der Entfernungsmessung über → Sternparallaxen.

Lichtteilchen der → elektromagnetischen Strahlung. Licht aller Wellenlängen kann Welle und Teilchen zugleich sein.

Durch die Verschmelzung von Atomkernen, hauptsächlich Wasserstoff zu Helium, erzeugen → Sterne Energie.

Kugelförmiges Objekt aus Gas oder Stein, das relativ ungestört um die Sonne kreist. Erzeugt keine eigene Strahlung, sondern reflektiert nur das Sonnenlicht. Unser Sonnensystem hat 8 Planeten (Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun). Planeten um andere → Sterne werden → Exoplaneten genannt.

Junger → Stern in der Entstehungsphase.

Beschreibt physikalische Systeme bei denen einige Zustände nur bestimmte (diskrete/quantisierte) Werte annehmen kann. Hauptsächlich bei kleinsten Elementarteilchen. Die Quantenphysik beschreibt die Eigenschaften der Materie.

→ Aktive Kerne (→ Schwarze Löcher) von weit entfernten → Galaxien, die sehr viel Strahlung abgeben und für ihre Leuchtkraft bekannt sind.

Aufgeblähter, alternder → Stern, bei dem die → Kernfusion nur noch in einer Schale um seinen Kern abläuft. Der Stern bläht sich auf und sendet rötliches Licht aus.

Durch die Ausdehnung des Universums und die schnelle Bewegung von Galaxien von uns weg wird Licht hin zu langwelligeren (»röteren«) Farben verschoben (s. → Dopplereffekt). Auch Licht vom Rand eines → Schwarzen Lochs wird durch die starke Raumzeitkrümmung rotverschoben.

Kompakte Radioquelle im → Galaktischen Zentrum; markiert wahrscheinlich das superschwere → Schwarze Loch unserer → Milchstraße mit vier Millionen → Sonnenmassen im Abstand von 26 000 → Lichtjahren von uns.

Objekt im All, dessen Masse sich auf einen winzigen Punkt konzentriert. In seinem Umfeld ist die Gravitation so stark, dass ihm nicht einmal Licht entkommen kann. Schwarze Löcher entstehen beim Kollaps sehr massereicher → Sterne nach einer → Supernova oder in den Zentren von Galaxien, wo sie Milliardenmal schwerer sein können als die Sonne und als ‚superschwer‘ gelten.

Universelle Strahlung die jeder undurchsichtige Körper abgibt und nur von der Temperatur und der Größe des Objektes abhängt. → Sterne und die → kosmische Hintergundstrahlung strahlen so.

Oberbegriff für Beobachtungsprogramme, die seit den 60er Jahren versuchen, außerirdisches Leben im All aufzuspüren.

Bei → Schwarzen Löchern Ort hinter dem → Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs, in dem die Raumzeitkrümmung unendlich ist und die Masse konzentriert wird. Mit der → Urknallsingularität wird die Entstehung des All beschrieben.

2×1030 kg, Maßeinheit der Masse in der Astronomie.

Lichtmessmethode bei der das Licht in seine Farben (sein Spektrum) aufgefächert wird. → Atome absorbieren oder emittieren aufgrund der → Quantenphysik Licht in engen Farbbereichen und können so identifiziert werden. Über die → Rotverschiebung und den → Dopplereffekt können radiale Geschwindigkeiten gemessen werden.

Relativitätstheorie von Einstein, die die Veränderung von Zeit und Längen aufgrund relativer Bewegungen beschreibt. Berücksichtigt im Gegensatz zur → allgemeinen Relativitätstheorie nicht die → Gravitation und ist bei Geschwindigkeiten nahe der → Lichtgeschwindigkeit wichtig.

Heißer Gasball, der über → Kernfusion Energie erzeugt. Auch die Sonne ist somit ein Stern. Je größer und schwerer ein Stern ist, desto heißer ist er und um so kürzer ist seine Lebensdauer.

Effekt einer scheinbaren Positionsverschiebung eines → Sterns, wenn es von zwei verschiedenen Standorten aus betrachtet wird. In der Astronomie wurde daraus ein Verfahren zur Entfernungsbestimmung von Himmelskörpern entwickelt.

Sehr helle Explosion eines massereichen → Sterns am Ende seines Lebens.

Anfangspunkt unseres Universums, bei dem aus einem winzigen Punkt Materie und Energie hervorgegangen sind. Nach dem gängigen Modell der Kosmologen geschah dies vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Seitdem dehnt sich das Universum aus.

Nach dem Erlöschen der → Kernfusion enden die meisten alten → Sterne als kompakte, etwa erdgroße Kristallkugel von circa einer → Sonnenmasse. Anfangs sind sie sehr heiß und glühen weiß-blau, kühlen über lange Zeiträume aber aus.

Hypothetischer Bereich der Raumzeit, der das Gegenteil von einem → Schwarzen Loch darstellt und Masse ausstößt, statt sie anzuziehen. Es gibt keinen Hinweis, dass es weißer Löcher im All gibt.

Wurmloch (Einstein-Rosen-Brücke) – Könnte zwei weit entfernte Raumzeit-Bereiche verbinden. Dieser »Tunnel« ergibt sich theoretisch aus der allgemeinen Relativitätstheorie, existiert aber möglicherweise nicht. Allerdings sind Wurmlöcher in Science-Fiction-Romanen sehr beliebt, weil man damit schnell zu entlegenen Gebieten des All fliegen könnte.

Kekskrümel im All. Wie groß ist die Unendlichkeit?

Ein besonderes Vorlesebuch für die ganze Familie ab 5 Jahren über das Weltall und die großen Kinderfragen

Dieses Buch ermuntert Kinder, nie aufzuhören, große Fragen zu stellen

»Papa, wie groß ist eigentlich der Himmel?«, ist eine von Janas großen Abendfragen. Angesichts de ...

»Kekskrümel im All« – auch als Hörbuch!

»Kekskrümel im All« erscheint auch als Hörbuch! Vorgelesen von Andreas Fröhlich, der als Bob Andrews der Drei ??? Kultstatus erlangte und spätestens seit seinen Eragon-Interpretationen zu den beliebtesten Sprechern hierzulande gehört. Mit warmen Timbre schlüpft er in die Rolle des gewitzten Astrophysikers und sorgt für himmlische Kuschelstimmung.